En lisant le fil hier, j’avais la même idée que @Belmue, faire un retour d’expérience depuis le terrain et en essayant de prendre de la distance. Les particularités de ma situation font que je me demandais si c’était vraiment pertinent mais le message de Belmue, très intéressant m’a laissé penser qu’après tout pourquoi pas, si cela peut contribuer à apporter un éclairage supplémentaire aux échanges en cours.

Je mets en spoiler pour alléger la lecture du fil pour ceux qui veulent passer sans scroller à l’infini sur ce pavé trop long et accessoirement éviter un enfer sans nom sur mobile ![]() . J’ai indiqué des sources pour ceux qui veulent creuser.

. J’ai indiqué des sources pour ceux qui veulent creuser.

Résumé

Contexte.

J’enseigne l’histoire et la géographie (+ l’EMC) en Outre-mer depuis plus de 15 ans, après une première partie de carrière dans l’académie de Créteil.

Globalement, mon île est marquée par des inégalités sociales très fortes, par une diglossie français / créole qui concerne un public important quoique variable suivant les zones d’enseignement mais qui constitue un réel enjeu pour l’académie. Les collèges accueillent souvent beaucoup d’enfants : les établissements à 700-800 élèves ne sont pas rares et certains dépassent les 1000. Enfin, les conditions climatiques sont aussi à prendre en compte. Nous sommes en climat tropical, et outre les pertes d’heures liées aux fermetures suites à des évènements climatiques exceptionnels, il peut être parfois compliqué de travailler lors de la saison chaude et humide de novembre-décembre à mars-avril.

La commune où est située mon établissement est le reflet de cette situation, une population qui peut être (vraiment) aisée mais aussi des gens très modestes. Les logements sont chers par chez moi et cela a un impact marqué en termes de localisation et de qualité / superficie, ces deux points ayant des conséquences pour les enfants accueillis en classe.

Mon collège, comme beaucoup sur l’île donc, accueille une population importante, un peu plus de 700 élèves cette année (plus de 1000 dans un autre collège de la ville pour comparaison). Il n’est pas classé en éducation prioritaire et donc n’a pas les moyens supplémentaires attachés à ce statut. Il est situé dans un quartier où le foncier est très onéreux mais accueille un public d’une extrême hétérogénéité. L’indice de position sociale (IPS), qui mesure l’origine sociale des enfants en fonction des professions des parents, y est de 98, en dessous de la moyenne nationale (106 dans l’ensemble du territoire national, 101 pour le public, 125 pour le privé…) mais au-dessus de l’IPS académique (89 pour l’ensemble, 85 pour le public, 123 pour le privé, (Indices de position sociale des collèges (à partir de 2023) — Éducation Nationale - Accueil ). Le plus marquant pour mon établissement est l’hétérogénéité sociale, avec une tendance aux extrêmes : l’écart-type de l’IPS est de 41,8, je pense que l’on doit détenir le record sur l’île, sans certitude cependant. 35% des élèves sont issus de professions et catégories sociales (PCS) dites « favorisées ou très favorisées », 22% de « moyennes » et 42% de « défavorisées » pour reprendre la terminologie officielle. À cela s’ajoute que plus de 90% des enfants dépendent des transports scolaires, du fait d’une carte scolaire vaste et d’un quartier d’implantation ou les familles avec enfants sont de plus en plus rares (vu les prix du foncier, tu m’étonnes). Les plus modestes ont souvent les trajets les plus longs, résidant pour beaucoup dans les « Hauts » de la commune. Ils se lèvent très tôt, arrivent tôt et rentrent plus tard que leurs camarades qui habitent sur place ou en centre-ville. Par ailleurs, la diminution des moyens qui nous sont alloués, plus rapide que celle des élèves scolarisés, s’accompagne d’un accroissement des effectifs des classes : en 6e cette année, cela correspond à une moyenne de 29 élèves. La question de la diglossie est aussi présente. Certains élèves maîtrisent très bien le français à l’oral, pour d’autre c’est plus compliqué avec un impact lors du passage à l’écrit. La problématique, réelle, reste cependant moins prégnante que dans d’autres territoires de l’île. Enfin, le collège est situé sur le littoral et pas en montagne : la saison chaude et humide a été rude cette année : 30+ degrés et 70+% d’humidité dès 8h30 ont été le quotidien de ma classe en février par exemple.

Pour résumer ce premier point trop long: Outre-mer, climat tropical, diglossie, inégalités sociales marquées en général sur l’île et tout particulièrement dans mon collège, hausse des effectifs des classes pour mon établissement. Le contexte est très différent du vécu de l’hexagone, dont je dois avoir perdu la mesure concrète après si longtemps, et mon retour est à prendre avec précaution à cet égard.

Et le niveau perçu dans tout ça ?

J’ai l’impression au quotidien d’une baisse globale du niveau de mes élèves mais je me méfie des impressions : je vieillis et il se peut que je projette un regard erroné sur les années passées, le risque du « syndrome du vieux con » dirons-nous. Si l’on fait abstraction de ces doutes, il y a quatre facteurs que je ressens en classe.

Davantage de difficultés d’attention, que je serai tenté d’expliquer au moins en partie par la consommation massive dès l’entrée au collège des réseaux sociaux, phénomène généralisé dans mon établissement et constaté par toute la communauté éducative. Et je parle d’attention, pas de problème de comportement inapproprié (j’ai de la chance à ce niveau) mais bien d’incapacité à focaliser son attention quelques minutes, de se projeter un peu longuement dans un raisonnement.

La rédaction est un autre problème. Beaucoup d’élèves de 6e ne parviennent pas à rédiger correctement une phrase simple, encore moins en enchaîner 2 ou 3 logiquement. Cela se retrouve aussi en 3e à une autre échelle.

Autre point très préoccupant : les difficultés de compréhension de l’écrit, qui est pourtant au cœur de nos enseignements et que je retrouve en 6e comme en 3e. Pour aller au-delà de l’impression, pour la classe de 6e dont j’ai les résultats des évaluations nationales de début d’année, moins d’un tiers a le niveau « satisfaisant » au test spécifique de compréhension de l’écrit, ce qui signifie que les deux tiers sont en difficulté permanente en classe dans la plupart des disciplines.

Enfin, et qui découle en partie de ce qui précède et en partie d’un travail personnel trop léger quelles qu’en soient les raisons, la maîtrise des connaissances étudiées en classe est souvent insuffisante malgré tout ce que je peux élaborer pour faciliter le travail des élèves. Pourtant, je borne ce qu’il y a savoir et je multiplie les ressources à disposition à cet égard. Mais quand on a du mal à rédiger, du mal à comprendre ce que l’on lit, que l’on se lève très tôt et que l’on rentre chez soi après une longue journée et 30-60mn de bus, travailler ses leçons peut être difficile.

Par ailleurs, j’ai toujours des élèves qui fournissent un travail remarquable, en 6e comme en 3e, des élèves capables d’aller au-delà des attentes de fin de cycle 3 ou de cycle 4. Des enfants qui rédigent très bien, qui élaborent des raisonnements en s’appuyant sur ce qui a été appris en classe et qui vont au-delà du simple relevé d’informations dans un document, en étant capable de contextualiser et de faire le lien avec ce qui a été étudié. Il y a donc toujours des réussites, parfois spectaculaires, mais souvent corrélées à la situation sociale des parents, ce qui me désespère.

Si on élargit au ressenti de mes collègues directs, nos échanges me laissent penser que le constat est partagé. Les collègues de maths sont virulents à cet égard mais tout ce qui est lié à la maîtrise de l’écrit, rédaction comme lecture, ainsi qu’aux difficultés d’attention semble faire largement consensus.

Pour sortir du contexte local.

Comme ces échanges m’intéressent, j’ai retrouvé un texte court d’Antoine Prost, historien de l’éducation, publié en 2013 dans Le Monde. Il y constate, alors qu’il a longtemps réfuté « une baisse du niveau », que la situation se dégrade en mathématiques, à tel point que la France était alors sortie de l’enquête internationale sur les sciences et les mathématiques. Il constate aussi que l’enquête PIRLS sur les compétences en lecture après 4 années de scolarité obligatoire (CM1 en France) montre de mauvais résultats des écoliers français à cet égard, résultats corroborés par les enquêtes nationales : stabilité du niveau entre 1987 et 1997, baisse nette entre 1997 et 2007 (https://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/20/le-niveau-scolaire-baisse-cette-fois-ci-c-est-vrai_1835461_3232.html )

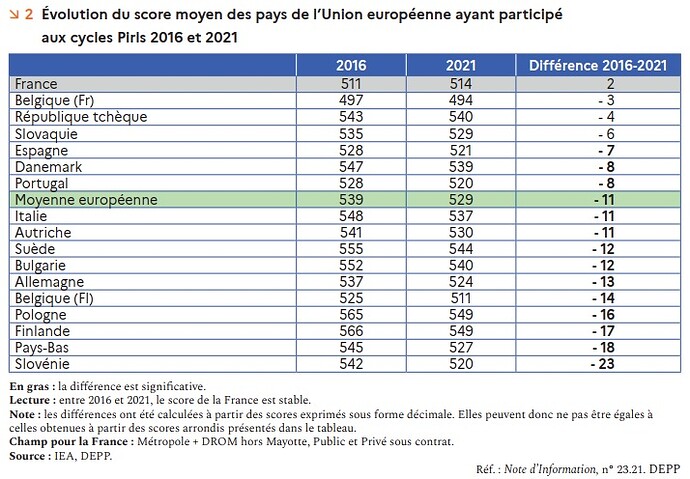

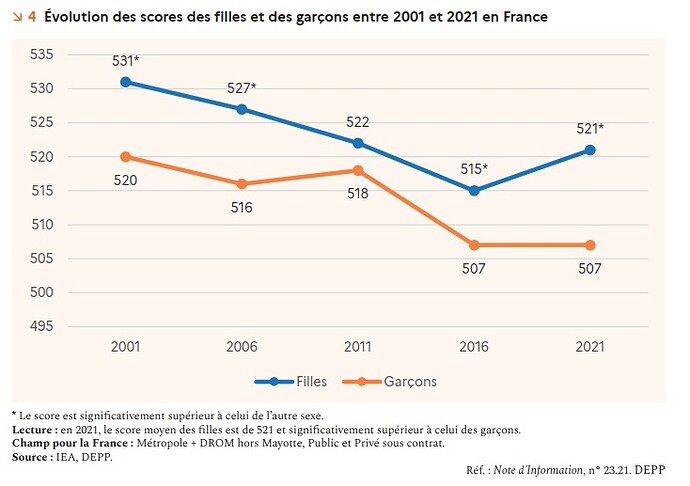

Une baisse déjà ancienne donc mais dont la tendance se poursuit. Si l’on en reste à cette question de la maîtrise de l’écrit, qui me semble fondamentale, l’enquête PIRLS 2021 montre une stabilité depuis 2016, ce qui est une exception malgré le COVID. Elle révèle aussi cependant que les résultats restent mauvais pour la France parmi les pays européens qui participent, 15e sur 17, un score moyen des écoliers français à 514 pour une moyenne de l’ensemble des pays à 529. Pas de quoi se réjouir donc. Par ailleurs, cette stabilisation est le fait des filles, le niveau des garçons étant stable encore. Globalement, sur la période 2001-2021, la tendance est mauvaise (https://www.education.gouv.fr/pirls-2021-la-france-stabilise-ses-resultats-contrairement-aux-autres-pays-europeens-majoritairement-378107 ).

L’enquête PIRLS 2026 (About PIRLS 2026 ) vient de se dérouler, les résultats seront disponibles en 2027 et je suis vraiment curieux de voir ce qu’ils montreront.

Concernant cette baisse tendancielle de la maitrise de l’écrit, certains mettent en cause la diminution des horaires consacrés au français pendant la scolarité obligatoire, du fait de la diversification des enseignements. Cela concerne surtout l’école primaire, moins le collège : 522 heures en moins en 2022 (360+162) par rapport à la fin des années 60 et au début du collège unique en 1975 (Comparaison des horaires en primaire et collège ). Cela joue sans doute un rôle mais d’autres font mieux avec une part moins importante consacrée à l’enseignement de la langue maternelle (Regards sur l’éducation : la France, championne du nombre d’heures d’enseignement et des fondamentaux ).

Enfin, on peut terminer par la question du déterminisme social, qui constitue un triste constat pour notre système scolaire. Si aucune école dans le monde ne sait faire disparaitre les inégalités sociales initiales, celle de la République est l’une des plus inefficaces à cet égard et c’est un problème fondamental (source primaire : https://www.oecd.org/fr/publications/2024/09/education-at-a-glance-2024_5ea68448.html et analyses rapides L’école française réussit aux élèves les plus favorisés , https://cafepedagogique.net/2024/09/11/ocde-2024-la-france-championne-du-determinisme-social/ ).

Comme dit au début, c’est sans doute trop long, un peu en vrac, mais cela m’aura permis d’esquisser une mise en ordre d’idées qui me travaillent depuis un moment, cela aura donc été utile à une personne au moins. ![]()

D’ailleurs, vu l’ampleur des échanges sur l’école ces derniers jours, ne serait-il pas pertinent de déplacer dans un fil spécifique, qui existe peut-être déjà? Un as du maniement de la tronçonneuse, tout en finesse et dentelle, ![]() @Jean-Michel

@Jean-Michel ![]() si c’est judicieux ?

si c’est judicieux ?

J’ai vu ça: https://forum.cwowd.com/t/lecole-est-une-priorite-vraiment/ mais une fois encore, pas certain que ce soit approprié.

EDIT: corrections mineures.